莆田学院 - 《莆田学院报》

无尽之兽

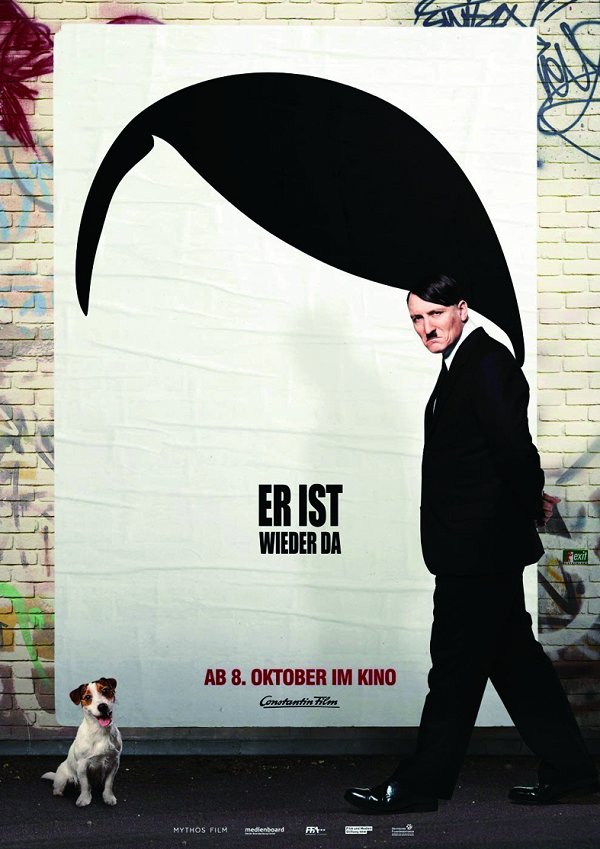

———评《希特勒回来了》

作者:□美术 142 奚笛

2016-04-25

人们向往和平,厌恶战争。这句话,我只相信前半者。

观看这部电影的初始动机,是因为它噱头感十足的标题。本想着观看一部无厘头的闹剧,但我忘了此片的国籍并非美利坚,而是近代以来命运多舛的德国。《希特勒回来了》是一部无法令人大笑的喜剧,几年前的德国电影《浪潮》与其异曲同工。但正因为它喜剧的外壳,使其相比于后者更显沉重与黑暗。

电影中的希特勒给我的最初印象不过是一个热衷于政治、略显笨拙的老人。我一直沉浸于不适应新生活的他所营造出的欢快气氛中,却忽视了他射杀小狗时的残忍,引导舆论时的奸滑,言及犹太人时的极端。我欺骗着自己,不过是场喜剧罢了。直到身为犹太幸存者的梅尔外婆,怒吼着让希特勒滚出去,虚伪的音乐戛然而止,这个罹患阿尔茨海默的妇人,忘却了一切,却忘不了那场惨绝人寰的屠杀,在那刻我从男主角僵冷的眸中读到了:这并不是一场喜剧。

影片讽刺了许多德国的现实,包括被迫为难民做的牺牲、过度的民主、经济的衰退。电影想讽刺的太多,却完全不知如何解决。在茫然的路口处,每个人都颤抖地回过头,看着那头被锁链封禁在人性深处的野兽,人们或乐于迎接,或刻意排斥它在耳边的低鸣。不过同样的,在他们回头的同时,那条锁链便已在一点一点地松动。历史的功绩固然不是英雄一个人铸造的,而人类历史上的疯狂、残虐、杀戮是否又能只归于一个人身上?希特勒是德国人民选举出来的,而战争也是人类制造出来的。在影片之中,他人问及希特勒的“真名”时,他总是如实作答,问者也总是开怀大笑,人们是如此孱弱与虚伪,没有一次敢于正视与承认它。在影片之外,复活的也永远不会是从泥土中爬出来的狼狈老人,而是那头挣脱锁链的野兽。

当伤痛离我们足够遥远时,我们是否可以感同身受,怀着敬畏的心回忆这些。当鲜花掩埋了骸骨,清风驱散了硝烟,欢笑代替了泪颜。当阳光亮得刺眼,当周遭一切回归自我,当冷漠与孤独再次充斥人间。我们是否会再次放出那渴望鲜血与哀鸣的野兽,妄图让它噬尽幸福背后的虚无。无需顾望不断轮回的历史,也不必以严密的逻辑分析,仅仅是我们可以看到的现在,中东乱局,南亚危机,北朝核疑……那头野兽从未离开我们,这个悲哀的答案,似乎也没有争论的意义了。人们热爱身边的和平,厌恶烽火延身的战争,这恐怕才是真正的事实罢。

我们总是欺骗自己,只有这样才能怀抱着虚幻的希望继续这场游戏。我看了一些关于这部电影的短评,包括像“绝对的民主产生绝对的独裁”这样的精妙评论,但总觉得缺少了什么。二战后的反思文章首推《奥斯维辛没有什么新闻》,作者几乎是带着上帝的视角去看待这场战争,却因为人类的身份无法置身事外,这种无能为力最为沉痛。人类凭空来到了这个美丽的世界上,有着蕴天地之华的心智,又因为心智忘形。我们是寰宇中普通的棋子,无论过程如何复杂精彩,总归会走向与万物同样的终盘。如果谁吵醒了人类美好的梦,这样的人只会如男主般,被送进荒谬的聚集地,只有这样,一切才能如往常般延续。

在电影的最后一幕中,扮演希特勒的演员坐在车上,对着街上普通的德国民众挥手,这些场景是实拍,并非群众演员。大部分的人们表示了欣喜与期待,甚至有人以纳粹礼来致意,我仿佛看到一丝黑影在平和的街道上闲庭信步。

那丝黑影徘徊到了河边,它已经精疲力尽了。它低下头,看到了自己满是血痕的面庞,它又眨了眨眼,目光柔情似水,如同神龛中的佛般。水面又一次颤动,倒影却变成了一束水仙,但见她含香体素,冰肌幽妍。