天津工业大学 - 《天津工业大学报》

我的一堂课

作者:王执中

2008-09-01

浏览(238) (0)

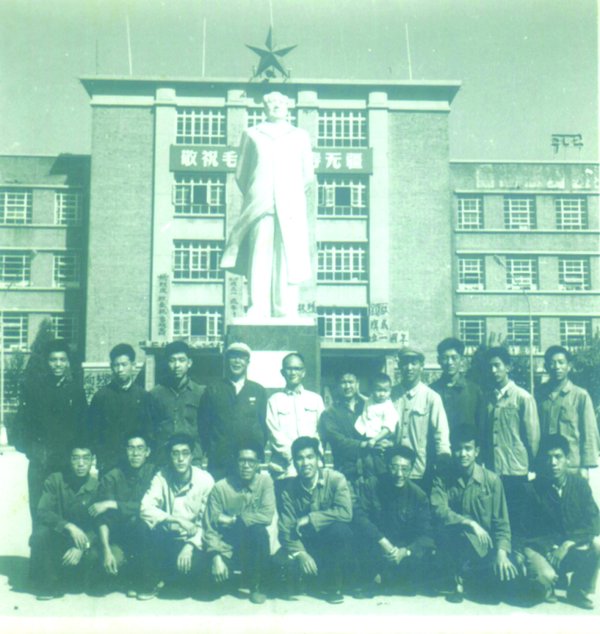

前排右三为王执中老师

我把讲稿、教材和粉笔盒放在讲桌上,当上课铃要响的前两分钟走出教室,迎候在门外,像车站上的列车员一样。总是能等到急促赶来的最后一两名学生,他们是踩着上课铃声进门的。然后我紧闭教室的两扇门,界定门内这块属于我们的领地,并在时间上明确后来者是迟到。

上课时学生喊起立,这是学校要求的,包含着尊师的教育意义,但是我更看重它对上课的提醒和激励作用。坚持起立虽然是微不足道的小事,但上课一开始就是不能疲疲沓沓懒散的样子,课上课下总该有明显的界限!所以我支持这条规定,也面向学生鞠躬致意。

教材是连续的,而讲授是间断的。既然这一节课是接续几天前的内容来讲,所以上课开始要交待几句话,或重复上次一些内容,我认为都是必要的。但占的时间不宜太长,达到衔接的目的就可以了。如果是新的一章开始,与上次课没有什么直接联系,我这时可能一言不发地在黑板上着力写下要讲的章节标题,于无声处用文字展示新的一页由此开始了。

根据教材的特点,一般内容我分三个阶段讲授:提出问题、分析问题、解决问题。提出问题时,注意把背景知识讲清楚,包括书上“概述”的内容,目的是调动学生学习的主动性。分析问题时,要讲得生动,以启发学生的思维。最后在解决问题阶段,要讲明解决问题的方法,要展开讲,边讲边议,给学生提供一个广阔的思考空间。

我习惯把讲课的大小标题,按先后顺序,依次写在黑板的左手侧,不擦掉,这是课堂行进的足迹。我们走过的路程,在这里一目了然,避免只见树木,不见森林。

我讲课注意语言的精炼、清晰,读音和黑板上的字力求规范。声音大一些,让坐在最后一排的学生能够听得清楚,看得明白,负责到“底”。对于教材重点和难点的处理,我在备课时是反复考虑过的,准备充分,在课堂上成竹在胸,没有胆怯心虚、怕讲不明白的顾虑。讲课中尽量避免照本宣科、平铺直叙。我讲课有粗有细,解释教材有详有略,认为这样才有节奏感,有利于调动学生的学习积极性。教学过程不是灌输知识的过程,应该是培养学生学习方法与独立工作能力的过程。否则教师只是把书本上的文字,转换为课堂上的声音,还不如学生直接来看书,来得简单明快更易接受。

教学实践既需要科学性又需要艺术性,是结合学生实际情况的一种再创造,这需要教师付出艰苦的劳动,全身心的投入,还靠知识的长期积累。给学生一杯水,教师应该有一桶水。这是大家熟知的道理。

有一章的核心部分,是通过分析一道典型的例题来讲述具体的解题方法,讲课进行得十分顺畅。我认为应该启发学生独立思考的能力,于是我走下讲台,让一位同学上去,我坐在他的座位上,导演着师生易位后一场别开生面的讨论课。台上台下,学生踊跃发言,有质疑,有应答,讨论十分热烈,问题一步步在深入。此时,我感觉到我和学生双方的思维活动得到充分的统一,课堂上的气氛很活跃。讨论最后总结出两种解题方法,学生该得到的都得到了,还有一些我意想不到的收获。

下课铃响了,时间正好。