西安交通大学 - 《西安交大报》

暑期中坚守的劳动者们

2015-08-31

浏览(23) (0)

暑假中连日持续的高温,让人们真切感受到了酷暑难耐的滋味。就在大家对走出家门外都有些望而却步时,校园里却有许多师生员工、普通劳动者,头顶烈日,废寝忘食,依然执着坚守在自己的工作岗位上。

教学科研两不误

在文管大楼874教室,来自于台湾清华大学的经济学教授蔡攀龙正在讲授 《国际贸易理论》 的课程。同学们聚精会神,听课、记笔记、与老师互动,课堂氛围非常活跃。据主办方金禾中心介绍,暑假集中授课的教学方式已经坚持了十多年,这种国际化、开放式的教学模式还吸引了很多其他学院和学校的同学。

在机械学院,高端制造装备协同创新中心8月3日召开了“全国增材制造产业发展研讨会”,8月7日上午“机械系统的智能诊断与控制”教育部创新团队验收审查会正式开始,还有2015年“陕西省机器人关键技术研究及产业化应用”项目申报正在紧张进行中。正在带领团队申报国家级实验教学示范中心的副院长段玉岗说:“学院需要利用假期时间全面铺展开各类工作,每位老师都非常辛苦。但是大家心劲儿很足,我们要精益求精,争取在学科评估中取得更优异的成绩。”

正是科研攻关时

在航天航空学院机械结构强度与振动国家重点实验室,许多教师都没有休息,他们紧张地进行着各项工作,与平时上班别无二致。“假期最适合做科研了。”在传感与测量实验室,刚从重庆开会回来便投入科研的冯勃说:“假期行政方面的工作相对较少,所以可以集中精力推进实验工作。”

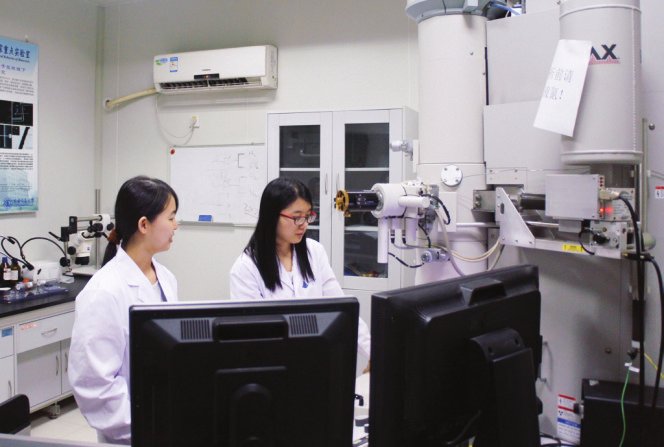

几乎同样的场景也出现在生命学院。身着白大褂、正在细胞培养室里进行关于胰岛细胞研究工作的高彬向记者介绍:“由于细胞的前期培养需要半个月左右的时间,且实验的每个环节都是环环相扣的,因此假期中实验也一直

在进行。”走进万明习教授的办公室,他正在埋头忙碌着。问起假期有哪些工作安排时,他一口气说了一长串,其中最为重要的一项是 《生物医学空化原理与技术》 这本英文专著的清稿工作。据介绍,这是采用国际合作的方式,由我校主编的治疗超声领域全球第一本关于空化方面的英文专著,马上进行编辑排版,下个月即将出版。

“拥挤”而充实的暑假

“现在我代表 ‘物联网机器视觉检测关键技术与系列物联网智能测控仪器系统装置’ 项目课题组作项目报告,恳请各位专家指正。”声音洪亮、铿锵有力的开场白来自韩九强。中二楼162会议室里,自动控制研究所的教师们神情专注,认真聆听报告。“为了这次鉴定会,老师们都没休假。一刻都不敢耽误,老师带着课题组同学,夜以继日,反复调试实验设备,检查系统运行情况,精益求精。”课题组冯浩城同学说。

窗外夏蝉嘶鸣,屋内吊扇嗡嗡作响,楼下还不时传来装修的电钻声,但这些喧嚣似乎对数学与统计学院323室里62岁的何银年教授没有影响。他坐在电脑前,不时的扶一扶眼镜,又继续敲打键盘;不时眯起眼盯着电脑屏幕,又起身翻阅资料。暑假以来,何银年每天早晨8点就从家里来到办公室,落实自己的暑期工作计划。“假期时间多些,能多做一点事。”这位老者似有腼腆地说。

老教授假期对工作不怠慢,年轻教师们也很拼。赵海霞是今年刚留校的新讲师,“申报省自然科学基金、准备研讨会议题、查找论文文献资料、阅读与学生工作有关书籍……”在她的办公桌上,贴着几张暑期工作规划表,上面密密麻麻写满了暑期里每一天的具体工作任务。这一切,让赵海霞的暑期显得有些“拥挤”。假期虽然还没顾得上回老家看看,但她说这个暑假很充实。

实验室里的汗水

暑假中实验工作要面临的第一个

挑战,就是高温。记者在走访中发现,部分实验室由于都是大型设备、空间较大,里面虽然有风扇吹着,但并不“给力”,温度依然很高。即使这样,师生们仍然在专心致志地进行着实验工作。

在动力多相流国家重点实验室里,研三学生王思洋正在专心致志地观察着实验数据。他所在的团队一共4个人,1个博士生,3个硕士生。他们每天上午 8 点开始实验,晚上 7 点左右结束。团队的大师兄、博士生冯松介绍,他们正在进行“双毛细管测量吸热型碳氢燃料粘度”的研究工作,这个实验的特点是温度较高,有时实验仪器里面的温度能达到400度。由于实验室是90年代建成的,空间比较小,很多设备都老化了,空调根本不能用。“其实也还好,没有你们想象的那么热,选择了就要坚持嘛。”冯松说的很朴实。

在电气学院特种电气技术教育部重点实验室里,实验技术人员薛珂和范卫正忙碌着,他们从来没有寒暑假的概念。实验室空间特别大,空调、冷气基本起不到什么作用,他们也适应了这种环境。项目结题在即,必须每天驻守在实验室。27岁的薛珂刚刚结婚,但他没有时间休假、度蜜月。范卫的孩子刚满两岁,但是他没有时间照顾,只能交给父母。在实验室的另一端,仪器运转发出很大噪声,研究生王鹏程和闫家启每人带着一个耳包,正在专注地进行有关电容器寿命的研究工作。两位同学衣服前襟都湿透了,头上也一直在冒着汗。说起现在最大的愿望,两位同学都表示希望能快点下雨,这样实验室还能凉快些。

烈日下的坚守

暑假中,后勤物业部门安排了多项修缮改造工程,学校东西两个校区的工地上,都能看到后勤物业工作人员忙碌的身影。“我们必须抢抓时间,在开学前完工。”为了建设美丽校园、平安校园,他们在阳光下坚守着。

上午9时许,室外温度就已高达32度。53岁的屈师傅已经开工3个小时

了。因为天气炎热,他和工友在清晨6点半开工,避开中午最热的时间段后,从下午一直工作到晚上7点多。中三楼南侧,在挖开的地下暖气管道坑道旁,满头大汗的刘师傅用凉水洗了把脸,蹲在一旁的杨师傅递给他一瓶水,自己也拿起一瓶仰头喝起来。据杨师傅介绍,他们负责中三楼的暖气管道改造和楼内翻修。“学生开学要上课,不赶到开学前完工不行呀!”杨师傅他们去年就曾在暑假参与过消防、喷淋系统的施工工程,他指着身后的树荫说,有树还能遮蔽太阳,这点热,能克服。

后勤服务中心的谢海洋师傅还有几个月就要退休了,在交大绿化养护的岗位上他已工作了30多年。即便放假了,每天上午、下午,谢师傅都要开着洒水车给路面洒水,给校园降降温;然后再去开着浇灌车,给周边没有喷淋系统的树木浇水。

临近午餐时间,梧桐苑食堂的后厨热气腾腾,大厨们蒸、煮、炒、炸,一派热火朝天的景象。“香喷喷的鸡腿出锅喽!”王莉军吆喝着端出一盘刚炸好的鸡腿。作为梧桐苑的饮食主管,他每天都会在各个窗口轮流转。“我家在甘肃,虽然离的不远,但也没时间回家,我就安安心心工作。”王莉军指着窗口摆放整齐的饭菜说:“我们午餐有五六十个菜品,荤素搭配,品种齐全,好吃不贵。”据饮食中心主任罗春平介绍,暑期有300 多位工作人员保障师生的正常用餐。饮食中心会根据天气,推出以清淡为主的菜品,为了保障食品安全,每个菜品都会细心留样保存2天。“您好,请出示有效证件。”刘治国记不清自己每天会重复多少遍这句话。作为校卫队北门班组的班长,刘治国一刻都不敢松懈。他介绍说,暑期北门班组每天工作时间是早6:30到晚22:30,4人一岗,2人一班,主要负责检查进出学校人员的证件和进出车辆门禁工作。中午12时许,气温已上升到近40度。岗亭上,校卫队员小苏笔直地站在那里,注视着过往的行人,不时有人上前来问路,他耐心解答。酷暑难耐,即使身后的电扇一直对着他吹,但汗珠仍顺着他的脸颊流下。

假期的交大校园,虽然静谧却不失生机,伴随着繁忙的工作,辛勤的师生员工没有虚度假期,他们用辛劳建设着我们的校园,用汗水浇灌着我们的事业。秋天就要到来,相信交大一定会迎来一个充满收获的明天。

(本报记者)