中央财经大学 - 《中央财经大学校报》

《三国演义》的厚度

2008-11-15

浏览(215) (0)

《三国演义》作为一部经典的历史小说,它至少具有三个层面的内涵,即三国的历史、三国的故事和三国的演义。三国的历史是 《三国演义》所传达的事实层面的内涵,三国的故事是 《三国演义》所具有的趣味层面的内涵,三国的演义则是 《三国演义》在价值层面上的内涵。因此, 《三国演义》是一部本于历史、但远比历史文献要丰富深厚的一个融合了世俗民间价值与主流文人价值的历史小说文本。

先说说 《三国演义》所描述的事实层面的内涵,即三国那段历史。清代有一位著名的学者章学诚,批评 《三国演义》对历史不够忠实,说它 “七实三虚”。其实作为一部经过民间流传洗礼的小说,能够被这位苛刻的书呆子评有七成是符合历史事实,已经算很历史了,至少比起现如今那些大量充斥于影视中的所谓历史剧们,要靠谱得不是一点半点了。《三国演义》所描写的三国,整体上与历史相侔。

三国实际始于220年魏国代汉,终于265年晋代魏。但史家往往以190年董卓挟汉献帝离开洛阳为三国上限,以280年晋灭吴为三国下限,也就是 《三国演义》讲述的三国历史时段。三国历史大致可以分为四个时期:

1、董卓专权:东汉末年黄巾起义,天下大乱,宦官后戚掌握权柄。东汉中平六年 (189)灵帝死,刘辩继立为少帝。执政的何太后兄何进联络袁绍等密谋尽杀宦官,并召并州牧董卓入洛阳为援。当宦官杀何进,而袁绍又尽杀宦官之时,董卓率兵入洛阳,尽揽朝政。他废黜少帝,另立刘协为帝,即汉献帝。董卓的专横激起了东汉朝臣和地方牧守的反对,酿成大规模的内战。袁绍为盟主的诸侯联合讨伐董卓。初平元年 (190),董卓挟持汉献帝西迁长安。关东联军内讧而分崩离析。初平三年长安兵变,董卓被杀,关中混乱不已。

2、群雄割据:经过激烈的混战以后,到建安元年 (196)时,全国形成许多割据区域:袁绍占据冀、青、并三州,曹操占据兖、豫二州,韩遂、马腾占据凉州,公孙瓒占据幽州,公孙度占据辽东,陶谦、刘备、吕布先后占据徐州,袁术占据扬州的淮南部分,刘表占据荆州,刘璋占据益州,孙策占据扬州的江东部分,士燮占据交州。此外,张鲁以道教的组织形式保据汉中地区,置祭酒以治民。在这些割据者中,势力最强也最活跃的是袁绍和曹操。

3、曹操统一北方:曹操陈留(今河南开封东南)起兵,诱降黄巾军三十万众,选其精锐,编为青州兵;又陆续收纳一些豪强地主武装。建安元年,他把汉献帝迁到许县;又屯田积谷,以蓄军资。建安五年,曹操与袁绍两军进行官渡之战,曹操以弱胜强,全歼袁军主力,相继占领青、冀、幽、并四州之地,统一了中原地区。建安十三年,曹军南下攻占荆州。依托于荆州的刘备与孙权结盟,共抗曹军。孙、刘联军以少胜多,大败曹军水师于赤壁,迫使曹军退回中原。曹操北归以后,用兵于关中、陇西,把统一范围扩及整个北方。

4、三国鼎立:赤壁之战后,刘备率部进入益州,后又从曹军手中夺得汉中,但是孙权遣军袭杀正全力进攻曹操的关羽,占领荆州大部,隔三峡与刘备军相持。220年正月,曹操死;十月,子曹丕称帝,国号魏,都洛阳。221年,刘备在成都称帝,国号汉,世称蜀,又称蜀汉。222年,蜀军出峡与吴军相持于夷陵,被吴将陆逊击败。229年,孙权在武昌称帝,后迁都建业,建立吴国。不久,蜀、吴恢复结盟关系,共抗曹魏。南北之间虽然还常有战事发生,但是总的说来,力量大体平衡,鼎足之势维持了40余年。

我们不难看出, 《三国演义》所描述与历史基本相符,读 《三国演义》基本上可以了解三国历史,这是没有问题的。但 《三国演义》的内涵远不是一个 “历史”所能涵括的。鲁迅先生说:中国确也还流行着 《三国志演义》和《水浒传》,但这是为了社会还有三国气和水浒气的缘故。 《三国演义》的生命正在于它扎根民间社会。

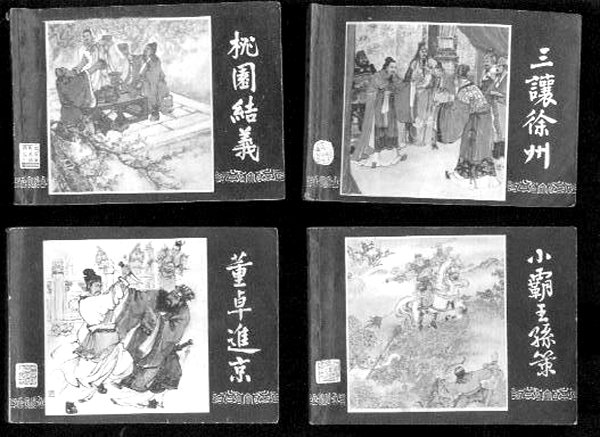

这样就是 《三国演义》的趣味层面的内涵了,即三国的故事。三国80多年的战乱,英雄辈出。记载其人其事之书,不仅有正史,也有大量的野史杂书。裴松之注《三国志》所引之书达200多种。唐宋以后,三国故事,包括那些传说和逸闻又借助民间说唱大为流行。唐代既有民间说唱 “死诸葛走生仲达”的故事。两宋金元,“讲史”、 “说话”、 “杂剧”等形式的三国故事、三国戏层出不穷。元代至治 (1321-1323)年间刊行的《三 国 志 平 话 》(又一本题为 《三分事略》)为现存最早三国故事完整刊本。

现在我们看到的 《三国演义》,是基于数百年民间说唱三国故事的基础上逐渐形成的。现存最早的 《三国演义》刻本为明代嘉靖元年 (1522)刊行的,书题 《三国志通俗演义》。作者是否为罗贯中,尚有争议。一个比较被认同的看法是: 《三国演义》的主要内容是自唐宋以来数百年民间流传过程中不断累积和丰富起来的,罗贯中 (或其他什么文人)起到了最后整理、润色、编撰的作用。

因此 《三国演义》的成书,既有民间传唱的基础,亦有文人的介入加工。后者使三国故事的“演义”色彩日渐浓重。

“演义”一词最早曾见于 《后汉书》 “文不能演义,武不能死君”,其意指 “阐发经义”。后来又有 《大学衍义》一类书, “衍”通 “演”, “衍义”指诠释 “义理”。 “演义”是中国主流文化的经学传统对于大众文化的渗透。作为 《三国演义》最著名的评点者之一,金圣叹定义本书是 “依史以演义” (毛评本序),也就是说,讲史的目的是要阐发大义,历史是材料,义理是内涵,借助演史而演义。即使是戏曲,中国文人也认为“不关风化体,纵好也徒然”。演义其实也就是中国的寓教于乐的传统。

那么 《三国演义》要借助三国故事阐发什么样的大义呢?事实问题或可严格评判,义理问题则是典型的仁者见仁智者见智。我的这个系列杂谈,说白了就是对这方面问题的一些个人见解的抒发,后面还要逐一展开,这里介绍一下一种通常的对于本书义理的认识。

比较明显的是,这本小说“演义”的主题是所谓拥刘反曹的“封建正统”思想。这种主题思想倾向在早期的 《三国志平话》中就已经有了,甚至更早的在苏东坡的笔记 《东坡志林》中就记载说涂巷小儿 “聚坐听古话,至说三国事,闻刘玄德败,频蹙眉,有出涕者;闻曹操败,即喜唱快”。在正史系列里,宋以前总体上是以曹魏为三国之主体的,到了宋代发生了一些变化。南宋偏安南方,为了维护南宋在道统体系中的正统地位,南方的士大夫们借史说事,讲三国多以蜀汉正统,说明虽然偏居一隅,但在道义上依然是正统。比较有意思的一个对比是,北宋司马光在 《资治通鉴》中是以曹魏为三国的正统的,但到了南宋,朱熹撰《资治通鉴纲目》时就以蜀汉为正统了。

综合来看,三国的演义是民间和士人共同作用的结果,其背后所蕴涵的文化精神意味深长,且听下文分解。(党委宣传部 魏鹏举)