中国政法大学 - 《中国政法大学校报》

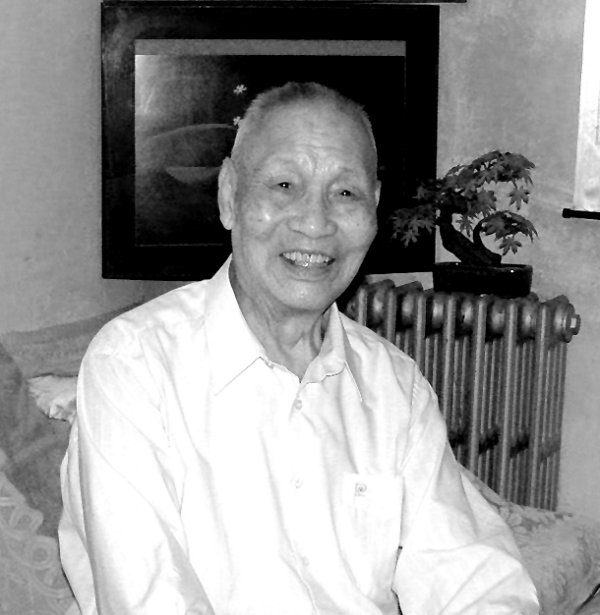

戴铮:戴天踏地铮骨悠悠

作者:■记者葛莹

2015-11-17

浏览(449) (2)

1918 年2 月生于 河北蠡县的戴铮,1937 年1 月参加革命,1938 年10 月加入中国共产 党。先后任山西青年抗 敌决死队三纵队九总 队、七总队班长、排长、 连长,太行三军分区司 令部情报股长,决死队 七团参谋长,太行五军 分区武装委员会副主 任等职,1940 年在抗 日军政大学学习;历任 太行地区地委委员,邢 台市委副书记、市长, 华北局党校教务处党 总支书记,华北人民革 命大学政治研究院副 院长、校党委委员等 职;1952 年 8 月被任 命为北京政法学院(筹 备)党组书记,同年11 月担任北京政法学院 党组书记、代理副院 长;1953 年3 月起,任 中央政法干部学校党 委副书记、公安部七局 处长等职;1978 年10 月至1983 年12 月任 北京政法学院复办筹 备组负责人、学院党委 副书记。1984 年1 月 于中国政法大学离休, 享受部长级医疗相关 待遇。因病医治无效,于2015 年11 月10 日下午3 时28 分在中日友好医院逝世,享 年97 岁。与法大结缘数十载,他是法大历 史上的创业功勋,其精神与风骨将激励代 代法大人:生命不息,奋斗不止。

以创业者的姿态投身于政法事业1952 年,党中央决定成立北京政法学 院,同年八月,戴铮被指派参与筹办北京政 法学院,担任党组书记与代理副院长。

当时正值新中国成立之初,亟需各方 面的人才,重中之重是缺乏政法干部。北 京政法学院成立以后,将北大、清华、燕京、 辅仁的政治系、法律系和社会系进行了整 合。戴铮在接受任职之初就意识到,和党 外高级知识分子合作是党交给他的任务, 要与知识分子合作,将北京政法学院办好。

年轻的戴铮对知识分子有着格外的敬 重,与钱端升院长有着默契的互敬互助。平 易近人的钱端升院长与干劲十足的戴铮, 他们以创业者的姿态对成长中的法大倾注 诸多心血,接受党的指示与领导,团结全校 师生,研究批准教学计划,从无到有为法大 的发展奠定基础。戴铮形容自己与知识分 子有着深厚的感情。他的入党介绍人是知 识分子,教育他进入革命道路也是知识分 子。是来自知识分子的教育,让他接触到 了正确而先进的思想,得到了迅速的成长。

万事开头难。学院成立之初,诸事待 兴,各方面都需要在摸索中前进。为了给学 院整体的办学营造一个良好氛围,戴铮进 行了很多努力。他一方面对从不同学校合 并来的学子进行思想疏导,安抚他们安心 在校学习;一方面为院长出谋划策,用请毛 主席为学校题词的方式,体现党和政府对 学院的关心,极大地激发了全院上下的积 极性。

除了完成招生和校园管理的相关工作 外,戴铮还参与负责教师团队的组建。他聘 请当年华北人民革命大学的部分教授,为 学生讲授《实践论》《矛盾论》等思想政治课 程。在北京政法学院创建初期,国家的法律 体系单薄且不完整。他一直鼓励学院的学 术团队为国家立法做出贡献。特别是针对 性别平等的理念,戴铮看到了在新中国男 女平等政策之下,国家与社会对婚姻法的 迫切需要,即使当时法律资源严重欠缺,他 仍然主张以政策报告和短期训练为起点, 一步步推进立法事业的稳步进行。1953 年 3 月起,戴铮先后被调任为中央政法干部 学校党委副书记、公安部七局处长等职。

想为可爱的青年学生多做一些事戴铮说,在他整个革命过程中,不管是 在部队上的时候还是在华北革大,或者后 来在北京做学校工作,他感觉最深的就是 青年学生的可爱。在部队中,他带兵打仗, 并不曾意识到文化知识与人如影随形,但 在开始从事学校工作以后,看到这么多青 年,深刻感觉到他们的知识才是新中国前 途光明的依靠。戴铮很佩服他们的学习热 情和劲头,以及他们对新中国的热爱。因 此,他总是想为可爱的青年学生多做一些 事,让他们能在更好的环境下成长成材。

文化大革命结束后,国家掀起了恢复 高校教育的浪潮,其中就包括重建北京政 法学院。戴铮时任职于公安部,1978 年,他 被调回北京政法学院,任学院复办筹备组 负责人、学院党委副书记。在学院复建时刻 的任命,让戴铮感受到了自身责任的重大。 身处学院复建筹备组之中,戴铮带领团队 当时做的一项主要工作,就是积极行动起 来,把很多人“解放”了。三十年运动下来, 很多人戴着各种各样的“帽子”,心里都很 不好受。戴铮带头一家一家地做工作,安慰 这些蒙受不公对待的知识分子及其家属。 十分敬重知识分子的戴铮,在进行这项工 作的过程中,心中时常特别难过,因为他真 实地、直接地接触到了知识分子们艰难的 生活,愈发将心比心,感同身受。积重难返, 纠正错误的过程漫长、代价沉痛。戴铮说 过:“文化大革命给我们带来的损失非常 大,破坏非常厉害,反过来教训很深刻。”当 时,思想工作和复建工作同步进行,摆在戴 铮面前的是巨大的挑战和超负荷的工作压 力,对身心都可谓是一场磨炼。但是为了学 院的重建,为了能让更多青年顺利走入法 学学府,他选择默默承受一切,哪怕是不眠 不休、宵衣旰食。1984 年1 月,戴铮于中国 政法大学离休。他终于欣慰的看到,经过风 雨洗礼、重新焕发生机的法大以全新的面 貌走上了欣欣向荣的发展之路。

离而不休:与法大的深厚感情作为法大的“建校元老”,离休后的戴 铮依然对法大感情深厚,时刻保持着对学 校的关注。2002 年,学校授予15 位老干部 “元老教师”光荣称号,84 岁的戴铮作为我 校唯一一位健在的红军时期参加革命工作 的老干部获得了这项荣誉。

离而不休的他,曾在《世界知识》和《名 人传记》两本杂志上读到过关于杨振宁教 授的两篇文章并深受感动。随后,他立刻致 信当时的党委副书记兼副校长马抗美教 授,在信中他认为,杨振宁教授作为一位学 者,有着强烈的爱国情怀,尤其是对新中国 的感情和对中国共产党前途的信念;当代 青年学子应该听从党的指挥,不能光靠热 情,更需要理智,而最重要的就是应该好好 学习,努力工作,让祖国更加强大,这才是 复兴中华的治本之策。马抗美收到来信,为 戴老对青年学子的关爱所感动,她立刻指 示向全校师生推广这两篇文章。

从一定程度上可以说,戴铮见证了法 大的成长过程。“我把法大当作我的一个孩 子吧!”他曾笑着说。虽然年事已高,但是他 仍然饱含关心学校、关心学生的热情。在 2003 年的校友会成立大会上,85 岁高龄的 戴铮谈到,校友会对学校的发展会有很大 促进作用,有利于校友间的交流,对在校的 学生更是一种鼓励和支持。当天清晨飘着 蒙蒙细雨,戴铮特地从学院路赶来参加这 次成立仪式。“年纪大了,不经常出门了,但 这次校友会的成立大会我一定要来参加。” 他如是说。有人评价戴铮“清风两袖,平易 近人”,他从不曾在物质生活上花费心思, 多年居住于陈旧楼房的6 层,却总是把时 间和精力倾注于关系到法大发展中其力所 能及的大事小情上。

人生在世,戴天踏地;蜡炬成灰,铮骨 悠悠。时光的车轮带领世界驶入新纪元,时 至今日,中国政法大学已经作为中国法学 教育的最高学府昂然屹立。吃水不忘挖井 人,戴铮为法大做出的卓越贡献,值得每位 法大人感怀与铭记。