北京大学 - 《北京大学校报》

朴世龙:昼夜不对称增温对北半球陆地生态系统的影响

2014-01-07

浏览(256) (0)

北半球植物生长对白天和晚上温度上升的响应

校报记者 骆逸玲

2013年12月24日,由教育部科学技术委员会组织评选的2013年度“中国高等学校十大科技进展”在京揭晓,城环学院朴世龙教授领导的研究成果“昼夜不对称增温对北半球陆地生态系统的影响研究”是北京大学入选的两项进展之一。就此研究成果,记者对朴世龙教授进行了采访。

全球气候变暖与人类活动导致的大气中温室气体含量的大幅度上升密切相关。根据第五次政府间气候变化专门委员会(IPCC)的评估,过去的100年间全球地表温度平均上升了0.85℃,最近十年是1860年以来全球平均温度最高的十年。全球碳循环中,陆地生态系统碳循环及碳收支的动态变化研究不仅是陆地生态系统对全球气候变化响应的综合表现,而且在全球碳平衡中扮演着重要作用,它的微小变化就能导致大气CO2浓度的明显波动,进一步影响着全球气候的稳定,因而成为近年全球变化研究的核心内容之一。近年来,朴世龙领导的研究小组在该研究领域取得了一系列的成果。

朴世龙现任北京大学城市与环境学院教授、长江特聘学者,是全球碳计划的科学指导委员会委员以及国际期刊《全球生物变化》(GlobalChangeBiology)和《农业与森林气象学》(AgricultureandForestMeteorology)的编委。他长期从事全球碳循环、植被遥感、生态模型的研究。2013年9月5日出版的《自然》(Nature)杂志刊发了朴世龙领导的研究成果“昼夜不对称增温对北半球陆地生态系统的影响”。那么,这项研究工作是怎么开展起来的,又有什么有趣的发现呢?

早期碳循环研究大多关注生态系统碳源汇的空间分布。研究表明,过去10年,大气中CO2浓度上升量只相当于这期间人类活动(主要是化石燃料燃烧和热带林破坏)所致CO2释放量的47%,其剩余部分被陆地生态系统和海洋所吸收,分别占27%和26%。来自地面植被观测、大气CO2浓度监测、卫星遥感信息等方面的研究均得出一个比较一致的结论:北半球中高纬度的陆地生态系统是一个巨大的碳汇,固定了大部分全球碳循环中“去向不明”的CO2。但是,在气候持续增温的情况下,北半球陆地生态系统碳汇功能会发生怎样的变化呢?

普遍认为,温度上升有利于北半球植被的生长,从而有利于提高生态系统碳汇功能。然而,这些研究均没有考虑全球变化背景下昼夜增温速率不对称对生态系统碳循环的影响。过去50年来,全球陆地夜间增温速率是白天的1.4倍。这种昼夜不对称增温可能会对陆地生态系统白天和夜间的碳循环过程产生不同的影响。光合作用受光照条件限制,主要发生在白天,而植被和微生物的呼吸作用则全天都进行,由此可推测过去几十年昼夜不对称增温对陆地生态系统呼吸作用的影响可能大于其对光合作用的影响。那么,昼夜温度增长不对称到底怎么影响陆地生态系统的碳汇功能呢?

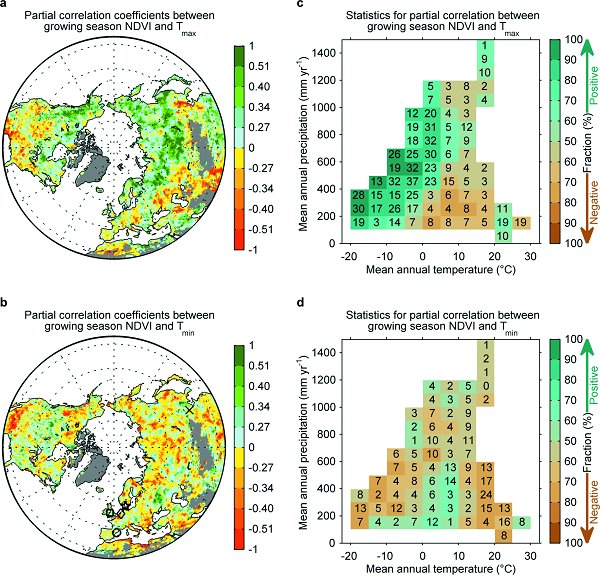

过去的相关研究集中在生态系统尺度上。来自水稻的研究(Pengetal.,2004,PNAS,101,9971-9975)认为晚上温度上升,呼吸作用增强,抵消了部分光合作用的储藏的能量,不利于产量增加。而温带草地的研究(Wanetal.,2009,Ecology,2700-2710)却得到相反的结果,认为加强的晚上呼吸作用反而促进白天的草地光和作用,从而有利于碳吸收。什么原因导致这种差异呢?另一方面,这又启示了什么?北大城环学院多年的地理学背景使朴世龙想到,水稻生长是不受水分限制,而温带草地大多分布在受水分的限制的干旱、半干旱地区,因此昼夜不对称增温对生态系统的影响可能存在地带性差别。于是,他的研究小组对30年的遥感数据及温度数据进行了统计分析,初步肯定了这一猜想。接下来,研究小组利用遥感获取的土壤水分数据、大气CO2浓度观测数据以及气象数据,并结合大气反演模型(atmo-sphericinversemodel),系统地研究了白天和夜间增温对北半球植被生产力和陆地生态系统碳源汇功能的影响及其机制。

研究发现,昼夜不对称增温对北半球陆地生态系统碳源汇功能的影响显著,而且表现出明显的地带性规律。白天增温有利于大部分寒带和温带湿润地区植被生长及其生态系统碳汇功能。相反,在温带干旱和半干旱地区例如亚欧大陆中部和中国西部,白天增温不利于植被生长,这与温度上升导致土壤水分下降有关系。更重要的是,夜间温度上升对植被生长及碳循环的影响与白天相反。也就是说,寒带和温带湿润地区植被生长及其生态系统碳汇功能随着晚上温度上升而下降。

这些结果为改进现有的IPCC生态系统碳循环模型及地球系统模型提供了重要的理论基础,有助于了解和预测陆地生态系统碳源汇功能对气候变化的响应及其反馈,对全球气候变化及全球生态学研究具有重要意义。这种多方法、多数据源的综合应用,也为全球变化研究提供了一种新的研究思路和手段,对今后全球变化研究中的多学科协作提供有价值的借鉴和参考。目前,研究小组在此基础上,又深入挖潜开拓,一系列的新成果也正在酝酿中。

如果我们不能有效地控制人类活动所导致的温室气体排放,全球气温到本世纪末可能持续增加。如何制定减缓大气中CO2浓度上升的策略,保证地球这一生命支持系统朝着有利于人类生存与持续发展的方向发展,已经成为科学界所面临的一个最大挑战。不断提高全球碳循环和全球气候变化的相互作用机制以及过程的认识,将有赖国际学术界跨学科的努力与持续共同关注。