与烽烟毗邻的艺术课堂

——寻访北平艺专南迁之路侧记

三十公里开外弥漫着抗战的硝烟,这里已是稍稍安静的课堂。一座村中狭小的庙宇,成了暂时的艺术殿堂。

在近20个小时的火车颠簸之后,设计学院数码专业的陈卓老师带领16名同学从湖南沅陵到达昆明。相对于其他快捷的现代交通工具,这样的长途劳顿自然辛苦。然而相比当年手握微薄的盘缠、在炮火中历经数月颠沛流离的前辈,在寻访抗战南迁的路上,这些艺术晚辈们所感受的也许并不是辛苦。

此次寻访的目的地是地处滇池西南岸、距离昆明市区30余公里的晋宁县安江村,在这里,依然保存有国立艺专抗战南迁辗转至昆明办学时期的校址,也是中央美术学院前身国立艺专目前唯一挂牌保护的旧址。

4月16日早晨,这座尘封已久的老院落打破了往日的寂静,迎来了第一批中央美术学院“寻亲”的客人。

听说中央美院的师生寻访“故里”,当地县委县政府部门给予了热情的欢迎与支持,文管部门破例为我们打开了平时封闭的大门。当地人的热情举动,也令我们联想到了抗战炮火中云南人如何用温暖的怀抱迎接筚路蓝缕的艺专师生们。因年久失修,晋宁文管部门已经对这所校址进行了封闭保护,平日不对外开放。

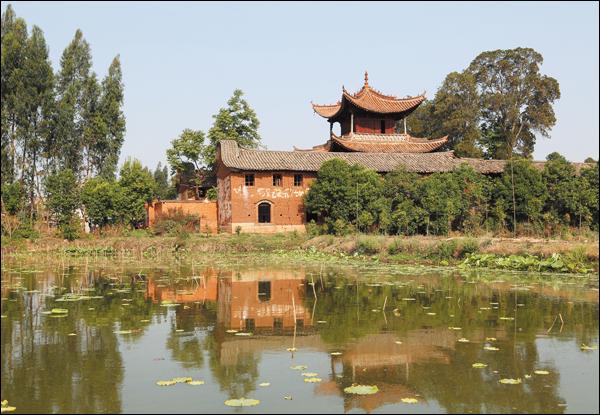

这座至今保存尚且完整的小院落坐落在安江村边的一片池塘中央,也正因四周是池塘,平日里去的人少,院子里的建筑也就没受到多少破坏。院落坐北朝南,院子中央为当年用作寺庙的二层楼阁建筑玉皇阁。玉皇阁东西两侧建有土坯木结构二层小楼,北面为一排平房,三面建筑与建有大门的南侧院墙形成了一个小“四合院”。据晋宁文物管理所周忠全所长讲,艺专师生们到来的时候只有中间的单层小庙,在村里的支持下,师生们自行设计建筑了周围的二层校舍,用作教室,中间的小庙也加盖成了后来的飞檐二层楼阁。

沿着勉强还可以踩踏的木结构楼梯,同学们小心翼翼地走进了当年的画室与教室。由于年久失修,二楼的地板已很难承受5人以上的重量,屋顶的梁檩也破损严重。“这是不是老先生们的眼镜?”一位同学在布满灰尘的窗台惊喜地发现了一个圆形镜架。当然,这个镜架不会是老先生们留下的,据说校舍在解放后曾经用作鞋厂厂房。站在四壁空空、破旧荒寂的画室,寻访“故里”的同学也许太渴望找到前辈们的踪影吧。

清晨的阳光分外耀眼地射进更显破旧的画室,光影里依稀走来滕固、常书鸿、赵无极、吴冠中、潘天寿等艺术大师的身影……怀揣执着的艺术追求与梦想,艺术前辈们硬是在硝烟中开辟了偏居一隅的安静课堂。

“在村里办学的一年时间里,艺专老师和学生与村民相处融洽,他们吃住都在村民家里。”周忠全所长在院子里给同学们讲起了老艺专的故事。民间曾流传着“裸体模特”风波,但据周所长调查了解,其实并没有风波发生。由于素描教学的需要,艺专需要使用裸体模特,但因为这儿曾经是寺庙,村民认为在这儿出现裸体模特有些“伤风败俗”。后来住在村子里的老师同学经常与村民聊天“普及”艺术常识,村民们慢慢理解接受了,但提出裸体写生要到郊外的山上去,还是不能在庙里。有的村民还在劝说下为学生当起了模特,但女模特还是穿上了短裤。

校址门口挂有“晋宁县级文物保护单位”的牌匾,当地政府为保护旧址也做了大量的工作,这所国立艺专的校址也因而在历经70多年风雨后得以较为完整地保存下来。据晋宁县委常委、宣传部长冯皓介绍,县里已经有了对校址进行保护的规划,原则上按照“修旧如旧”的原则进行,但目前没有出台非常理想的保护方案,所以还没有实施。他希望我们校方也积极支持校址的保护工作。

我们走出院子,管理人员再次把已生锈的大门上了锁。眼前池塘的水面上几只野鸭穿游在荷叶丛中,池塘对面的小学传来孩子们朗朗的读书声,为这个有着文化底蕴的安江村增添了时代生机。

宣传部 秦建平/文 宋曼青/图

国立艺专旧址外景

晋宁县文物管理所周忠全所长在院子里给同学们讲起了老艺专的故事

国立艺专旧址大门