跟着《梅岭课子图》去寻旅百年人文印迹

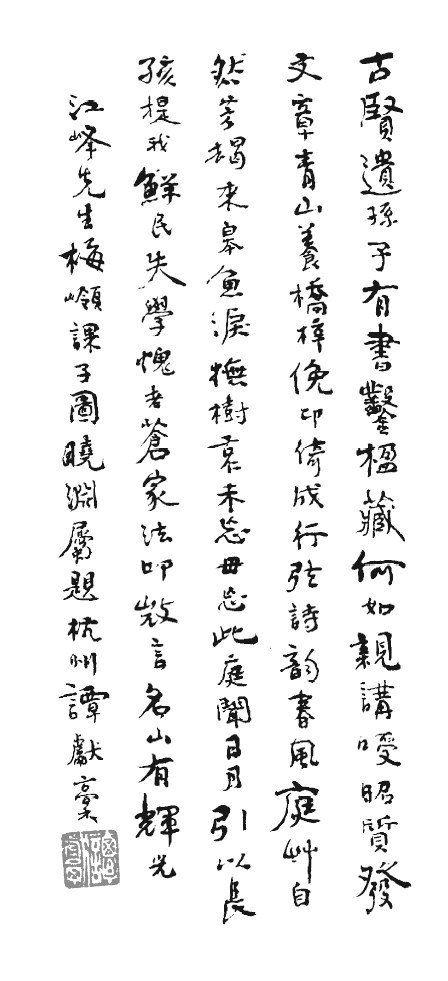

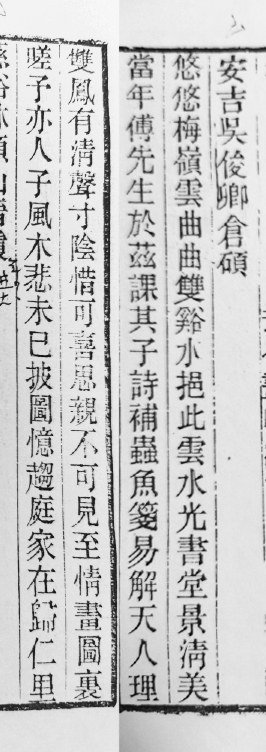

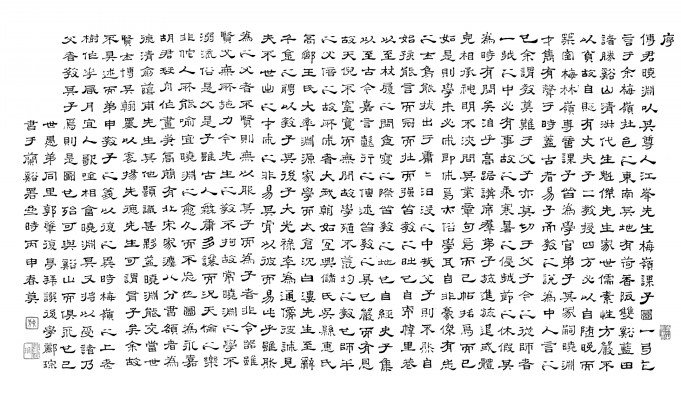

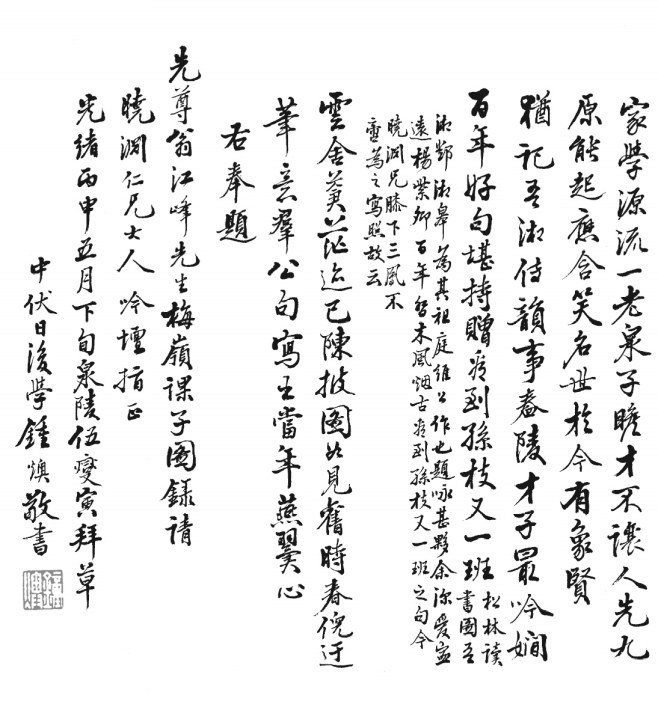

谭献书跋原迹吴昌硕 (俊卿) 书跋录文

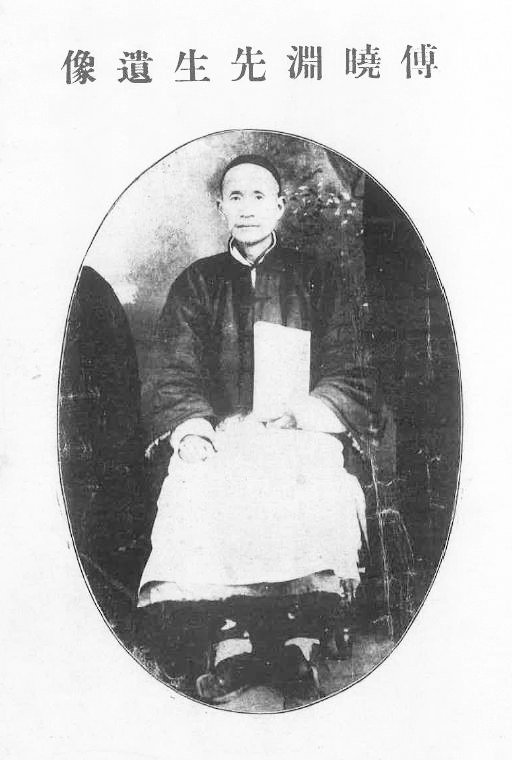

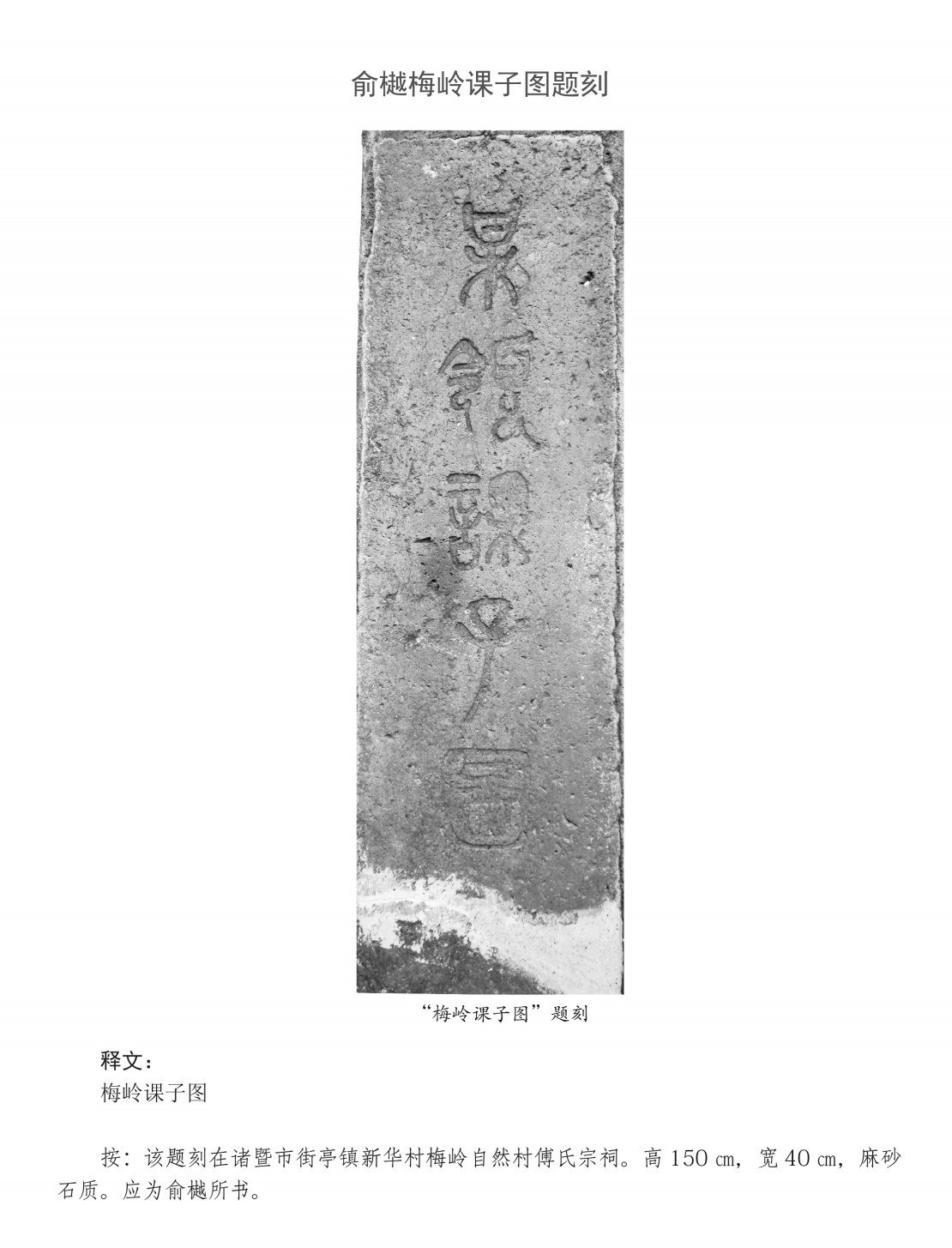

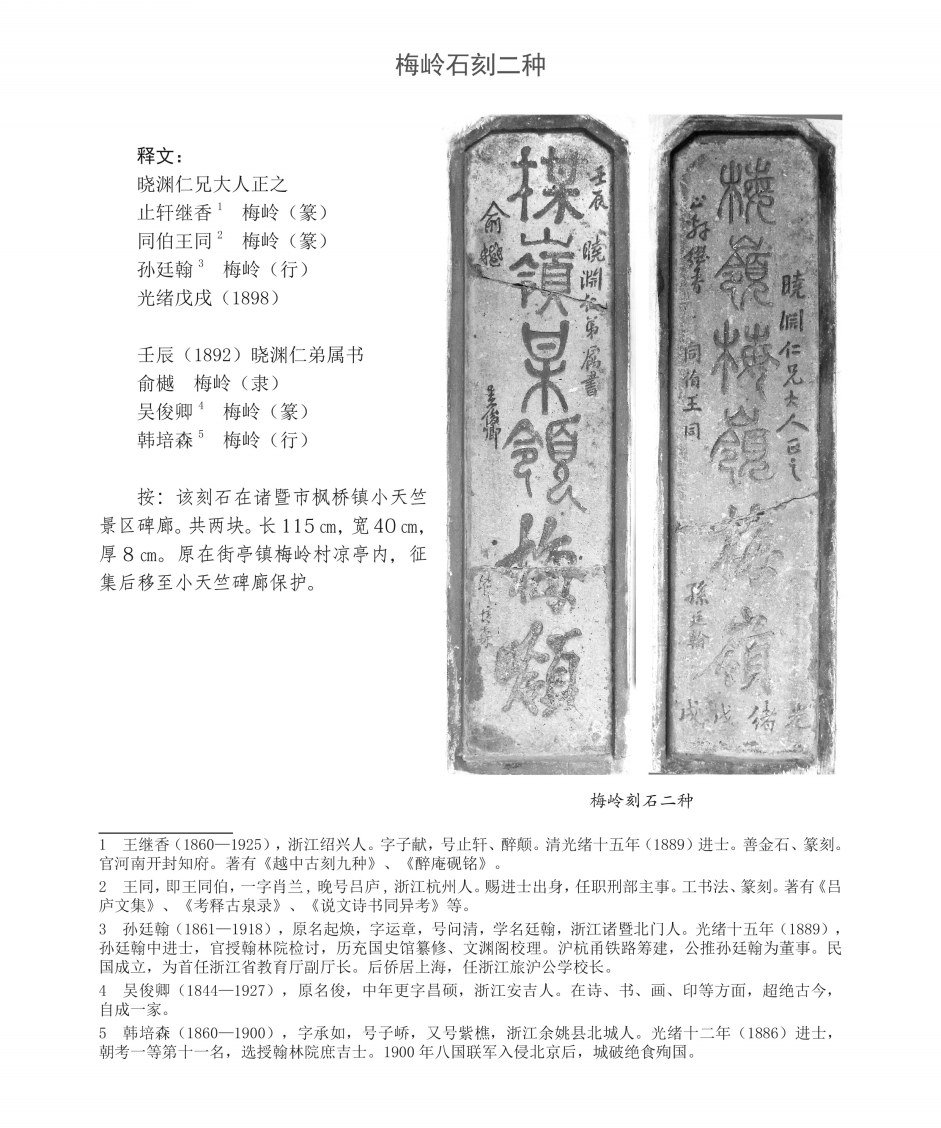

《梅岭课子图》是中国传统乡村教育文化的代表与精髓。乡村文化不仅是农村居民的精神之源,也为中华民族留下了丰富的文化遗产。其中的“渔樵耕读”,特别是“读”(学习)这个主题,在书画艺术、木雕、砖雕、石雕、剪纸等方面均有体现。它构成了丰富多彩的中华文明之基,源源不断地为中华文明提供精神营养,使中华文明以独有的方式屹立于世界民族之林,具有深厚的历史、社会与教育意义。《梅岭课子图》后跋有多位名人手书原迹,比如俞樾、谭献、蔡元培、吴昌硕等,这种诗文书画完美结合的艺术形式承载着诸暨乃至浙江先贤“课子”与“孝亲”的事迹,它是人们追寻先人足迹,感悟先人理念,研究先人思想最直接、最生动和最珍贵的文学艺术教材。《梅岭课子图》不仅具有重要的文学艺术意义与价值,也具有相当高的文物和文献价值,其中所载诗文大多不见于其他文献,可补相关名人文献专题之缺。本文将作简要的阐述。一《梅岭课子图》以画、书(跋)并举的方式,讲述了诸暨南乡梅岭(今暨南街道新胜村荷香畈)傅家父子读书明理、立身兴家的故事,展现了傅氏孝亲爱悌,尤重家学的文化情结。《梅岭课子图》真迹(含题辞)原有三段,分三轴装裱,其中两轴现藏于诸暨市档案馆,被评定为“浙江省档案文献遗产”、国家二级文物。该图乃晚清诸暨籍文化名人傅晓渊请画家胡琴舟所作,画面主体部分是晓渊之父傅岱在家乡梅岭“结庐授课”的场景。画成后,傅晓渊的老师、晚清著名文学家、经学大师俞樾题书“梅岭课子图”,并撰文具体介绍傅父课子的情况,此后又有多位名人文士在画轴后题辞,从而形成清末民初七十多位文化名人手书题辞在一画之上的文化盛举,使《梅岭课子图》成为集图画、书法、诗词、歌赋于一体的书画艺术长卷。二俞樾像光绪十八年(1892)暮春一日,阳光明媚,鸟语花香,杭州三台山下的右台仙馆,72岁的俞樾(曲园)坐在桌后的藤椅上,他接过学生傅晓渊手上的《梅岭课子图》,摊在桌上,徐徐展开,近距离欣赏一番后,不由地赞叹笔墨之精妙,题材之合宜,他为学生的孝行所感动,欣然题写“梅岭课子图”五个开轴大字,并为傅晓渊所作的《先江峰府君行述》填讳。八年后,80岁的俞曲园在苏州再次为学生题写“守梅山房”四字。1892年春,俞樾题写“梅岭课子图”开轴大字如今,一百多年过去了,“梅岭课子图”一块竖额老石碑镶嵌于傅氏宗祠中厅后墙;“梅岭课子图”“守梅山房”二块横额老石碑,则镶嵌在傅晓渊故居(太和堂)前廊墙上。翻开傅晓渊所著的《守梅山房诗稿》,《荷香畈双碑》一诗(附注)记其事:双溪既名庄(徐花农侍郎书双溪庄额),太和亦颜堂(蒋季和太史书太和堂额);更有经师笔,摹镌石两方(曲园师壬辰季春右台仙馆书“梅岭课子图”额,光绪庚子冬,在吴下书“守梅山房”额,大字隶书俱径一尺,小字行书俱径一寸,碑长二尺,阔四尺,厚一寸八分)。梅岭昔课子,趋庭未能忘;绘图复题额,壬辰三月长。至今开卷读,神往右台旁;荷畈梅岭迁,守梅旧山房。命名未有额,庚子始阐扬;因之坊宅志,补入龙泉乡。两额俱汉隶,双碑嵌前廊;他年录金石,吾庐有辉光。

今天,我们仍能够把石碑原物和文献记载两相对照,由此可见,傅晓渊的“记录意识”“档案意识”穿越了百年,这三块百年碑刻文物,用最坚固的方式承载着俞、傅之间的师生情谊,让人不禁想起“岁月失语,惟石能言”这句话。

四俞曲园对诸暨籍学子似乎有着特别的亲近感,除傅晓渊外,同时期的诸暨人陈伟、陈遹如果说《梅岭课子图》中的“图”是引玉之砖,那么图后的“辞”则犹如群玉琳琅之磬,敲荡出文化名人之间的交往逸事与人情世故,历史的回响在笔墨之间发出了清脆的响声。

三声、蔡启盛(蔡叔厚之父)、吴忠怀等人均为其得意门生。这其中,俞曲园曾亲书“好学深思,心知其意”八字赠与蔡启盛。

目前,虽无史料能够证明俞曲园来过诸暨,但位于诸暨浬浦镇宝掌山大岩寺岩壁中的俞氏藏书洞,则说明俞曲园对诸暨的山水人文是十分认可的。光绪三十一年(1905)冬,俞曲园在傅晓渊、张善友(字子厚,云南昆明人,曾任诸暨知事)、吴忠怀、蔡启盛等弟子的建议下,决定将自己所著的160多册书籍存藏于诸暨,并委托傅晓渊全程运送;傅晓渊与吴忠怀等商议后,最终选定在梅岭东北方12公里外的宝掌山大岩寺岩壁凿洞藏书,俞氏藏书洞距地约10米许,通风、避阳、干燥,符合书籍长期保存的条件。关于藏书的经过,傅晓渊还专门作《宝掌山曲园师藏书诗》,以诗叙事,记录始末。

尝披一统志,宝掌禅师辟;伽鸟树贝多,千岁著灵迹。光绪乙巳冬,为藏曲园集;曲园本吾师,精舍主讲席。十载老门生,吴门重亲炙;为言同治初,中外崇儒术。太息新学来,诂经倏非昔;尼山俎豆祧,薪火传将绝。幸有汉诸生,秦燔谋鲁壁;孤山首藏书,鹤守推徐辟(花农侍郎)。毛苌(子云茂才)实继之,右台储以铁;张侯宰暨年(邑侯张稚厚同门善友),小试栽花绩。公暇召同门,名山营石室;时余剌娄东,迎母适回浙。吾师春在堂,命作寄书客;文孙(阶青太史)为束装,一百六十册。抵暨授贤侯,吴雄(澄夫广文)柜制栗;鸠工架飞梯,凿破惊天石。既将青嶂开,仍遣白云幕;风雨不敢侵,山灵为护惜。所忠求何时,不准发何日;安得董江都,遥遥年五百(结用春在堂诗意)。

俞曲园本人也作宝掌山藏书诗记。记云:门下士诸暨令张子厚,吴澄夫广文,傅晓渊大令,为余凿书藏余其邑之宝掌山,成以诗纪之。

诗云:辛苦穷经卌载余,自怜无益费居诸;未忘敝帚千金意,聊付名山二酉储。敢望所忠求禅稿,倘逢不准发藏书;悠悠五百余年后,毕竟谁为董仲舒?五泄云山深复深,欣逢仙吏此鸣琴;地从宝掌禅师辟,碑向香岩佛寺寻。白氏柜将文集贮,乌曹砖免土花侵;区区妄作千秋想,费尽门墙诸子心。天下甲子几时来,世运茫茫未可推;已分百年抛荏苒,还劳两处劚崔嵬。余芬远绍芸香业,小慧兼存柳絮才;愿仿石经堂旧例,未逢其会莫轻开。

可惜事与愿违,俞氏藏书洞“遥遥悠悠的五百年”没等到,仅过五十年(1955年)便被人打开。为了更好地保存俞氏古籍,相关部门把这批藏书转回浙江省图书馆古籍部永久保存。这些书从俞楼出发,最终回到俞楼邻近的省图孤山馆舍。五十年间,从孤山到宝掌山,从西湖到浣江,兜了个圈,最终还是回到了原点,这或许就是冥冥之中的安排。藏书洞就此废弃,洞口封石碑(上刻“俞樾门下士诸暨知事云南张善友题记”)则被移置到枫桥小天竺景区碑廊,书去石留,任人凭吊感怀。

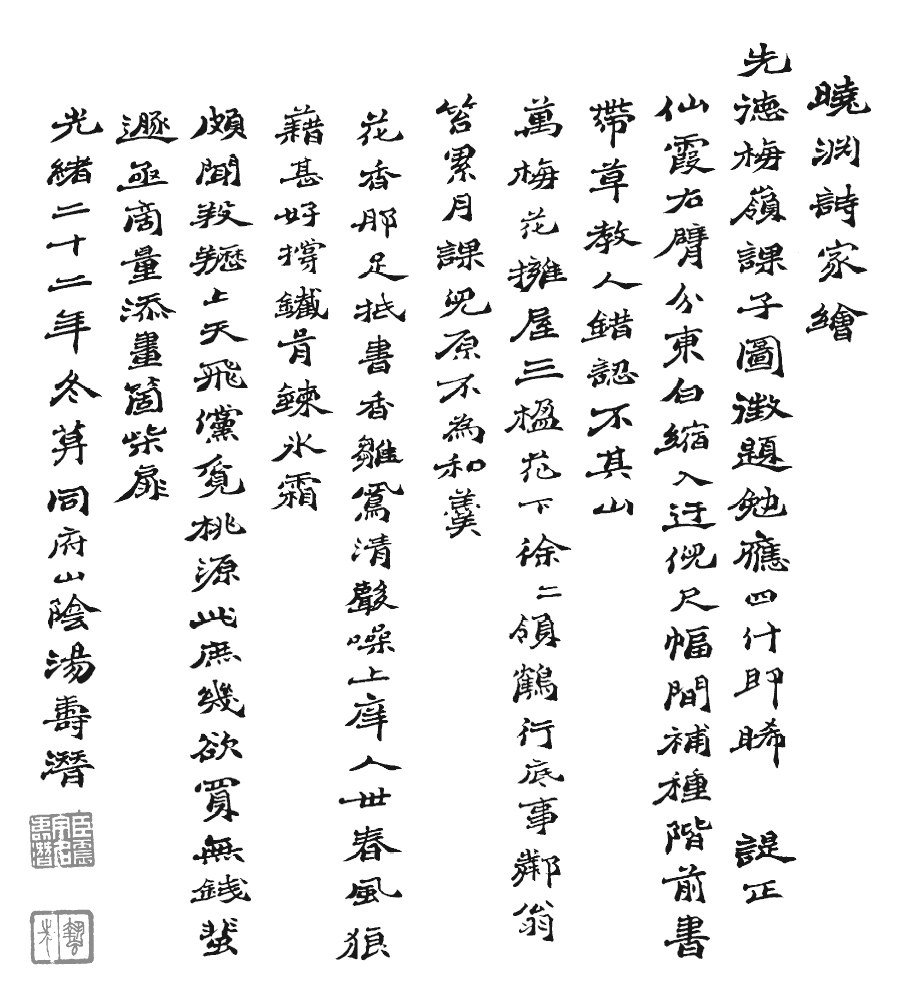

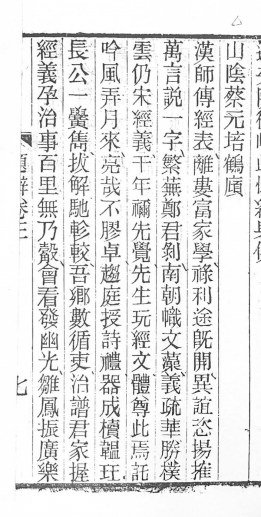

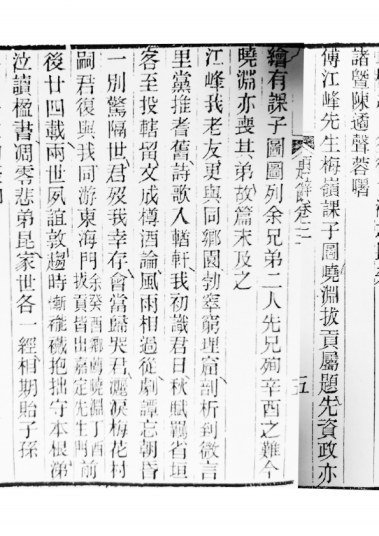

此外在小天竺景区碑廊,还有俞樾、吴昌硕(俊卿)、韩培森、王继香、王同、孙廷翰等六人题写的“梅岭”字样石匾两方,俞樾为傅晓渊写的“景义轩”“学陆斋”石匾各一方,这些石匾系1985年前后,小天竺景区工作人员从太和堂及村口的一座古凉亭内征得,见证了百年前师生、朋友之间的深情厚谊。五在《梅岭课子图》众多撰跋书文的人物中,有至今为人熟知的名家硕儒,如晚清文学家、藏书家谭献,西泠印社首任社长、海派书画艺术宗师吴昌硕,民国浙江都督、交通总长汤寿潜,民国首任教育总长、教育家蔡元培等,再如诸暨的地方名家:陈遹声、蒋智由、吴忠怀等,不少市民也略知一二。汤寿潜题诗原迹也有些人几尽湮没在历史的长河中,不过,通过查找诸暨本地方志和家谱等档案资料,便可探知他们的个人简历及其与傅晓渊的关系,人物形象也立刻变得丰满起来,郦琮和钟燠就属于此种类型。郭肇为《梅岭课子图》撰序,郦琮以隶书体书文郦琮(1843-1918),谱名献琮,又名晓佳,字方之,学名琮,邑庠生,诸暨江东人。《诸暨诗存》主编郦滋德次子。郦琮自幼深受父亲影响,博学多才,精诗词文史,善书法,热心公益,系诸暨地方名士。郦琮亦为傅晓渊好友,1918年11月,郦琮逝世后,傅晓渊连撰挽诗七首,可见两人关系之密切。因此《梅岭课子图》中出现郦琮书文也就顺理成章了。伍燮寅为《梅岭课子图》撰跋,钟燠书文钟燠(1850-?),幼名思燠,字仲哲,号且安,邑附生,光绪元年(1875)乙亥科试入学,诸暨城区人。钟燠系清代诸暨籍书法篆刻名家钟权次子,农夫山泉老总钟睒睒的高伯祖。他幼承家学,及长,善书法篆刻金石之学。钟燠与郦琮系好友,钟燠在《梅岭课子图》中替伍燮寅书文,系郦琮的推荐。