使用饭菜票的年代

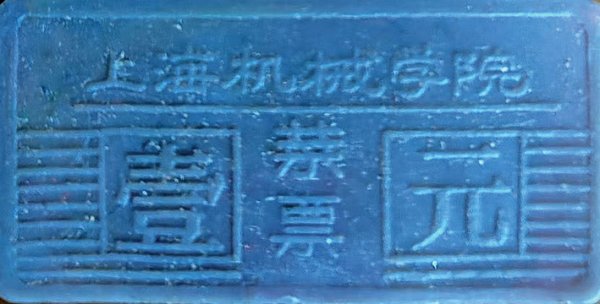

最近整理办公桌时,在一个不起眼的角落里,我看到一小包由陈旧的报告纸包着的东西,打开一看,原来是几十年前在上海机械学院(上海理工大学前身)就读和留校工作时所使用的饭菜票(那时的饭菜票都是用塑料压制而成的)。饭票有一斤、半斤、二两、一两和半两面值的,菜票有一元、伍角、三角、一角、五分和一分面值的,看着这些封存已久的饭菜票,我的思绪一下子回到了那个年代。

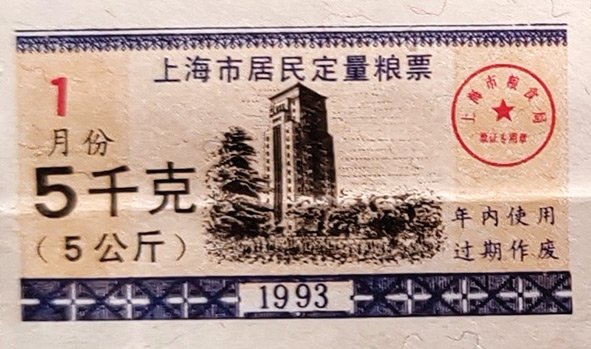

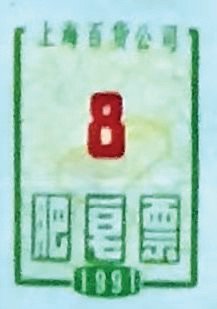

上世纪50年代初,为了解决5亿多人的吃饭问题,我国从1953年底在全国实行粮食和食用油“统购统销”,计划收购,计划供应,由国家严格控制统购统销市场,由中央对统购统销商品实行统一管理。因此,我们出生在50年代的人,就是在统购统销的社会环境中长大的,在城镇居住的市民(须有常住户口)需要的绝大多数商品都是计划分配的,所以每家每户每季度都需要凭借购粮本领取不同的票证(每月配给),包括粮票、油票、肉票、糖票、布票、豆制品票(按上中下旬)以及煤球卡等,过年配给的副食品票证分大户和小户两种。那时的粮票还分地方粮票和全国粮票,每个省市都有各自不同的票证。所以当你离开一个城市去另一个城市生活时,除了要将户口转出,还要将粮油关系一起转入要去的城市才能居住生活。如果是短时间的学习或出差,那么就要凭单位证明将粮油票置换成全国粮票。

70年代中期,我进入上海机械学院学习,学校发给我们的粮票是每月32斤,生活补贴是17.5元。那时我们去食堂吃饭需要先到膳食科购置饭菜票,购置饭票时需用粮票,我购置饭票的钱要大大多于菜票的钱。离开农村时,乡亲们就担心我粮食不够吃,果然不出他们所料。记得刚进学校时,我每天早饭都不舍得吃肉包子(一只肉包子要一两饭票三分钱菜票),午饭和晚饭也大都以素食为主。那时,我刚从农村进学校读书,饭量比较大,光是早饭就要吃好几只包子,午饭和晚饭每顿最起码也得半斤饭,因为一周有6天在学校生活,所以几个月下来,粮票严重短缺,只能回家向父母要。每个月32斤口粮对于农村小青年来说显然是不够的,系领导得知该情况后,及时给我们这些饭量比较大的学生每月增加4斤粮票和2元钱的补贴。也许现在看来4斤粮票和2元钱算不得什么,但在那时却帮了我们大忙,解决了我们的后顾之忧。

进入大学后,我每天坚持长跑锻炼,并毛遂自荐参加了校长跑队,当时学校发给我们每人一双运动鞋、一件背心和短裤,冬天再加一套厚绒衣裤。每天有体育老师带领我们训练,天蒙蒙亮的时候,我们就起床了,不是到江湾五角场跑一圈就是到复兴岛跑一圈,碰到下雨天就在学校教学大楼里上下跑圈。上海市每年组织冬春季越野长跑比赛(从市人民广场穿过人民公园,沿着南京西路、延安西路、定西路一直跑到沪西体育场),我们学校也积极参与,当我跑到终点时,喝着服务人员送上的姜汤、穿上体育老师送来的棉大衣,心里感觉暖暖的。每个赛季结束后,每个运动员都可以拿到学校3.2元菜票的训练补贴,这在当时可不是一个小数目,可以在学校食堂买到21块大排或大块肉,对于当时每周限制自己只能吃一份大块肉的我,心里想想都觉得美滋滋的。

1993年,随着改革开放不断深入,全国各地逐步取消了粮票使用,同年4月,上海取消了粮票的使用,学校里也停止了饭菜票的使用。粮票、油票、肉票、糖票、布票等作为一种实际应用的有价票证,在我国使用40多年后退出了历史舞台,成为收藏者的新宠。

改革开放不仅改变了我国的历史进程,也一点一滴地改变着、丰富着人们的米袋子、菜篮子、饭桌子。从吃粮要票、有什么吃什么到食品供应丰富、吃饱吃好,再到想吃什么就吃什么,吃出健康、营养、安全,改革开放给普通百姓的生活带来了实实在在的好处和巨大的变化。粮票、油票、肉票、糖票、布票等各种票证变成尘封的记忆,人们对粮食的需求逐渐求质不求量、求粗不求细,精米、白面屡吃不鲜,以前因粮食不足用来充饥的野菜、粗粮,如今却成为餐桌上的健康食品。

(作者系学校退休教师)